| 18. April 2016 Ich

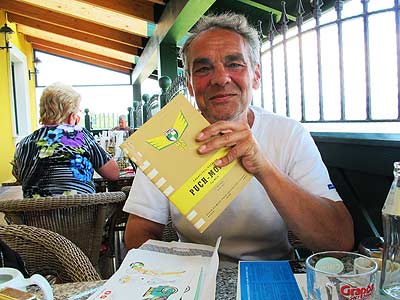

erzähle diesen Teil der Geschichte gerne und wohl noch oft. Es ergab sich aus der Telekommunikation,

daraus wurde ernsthaftes Teleworking. So schrieb ich gemeinsam mit dem

Kulturwissenschafter Matthias Marschik ein Buch. Wir standen uns erst etliche Monate nach

seinem Erscheinen real gegenüber.

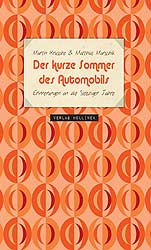

Nun ist unser zweites gemeinsam verfaßtes Buch fertig,

wird demnächst herauskommen und in einem Aspekt der Geschichte wiederholt sich etwas. Ich

sehe in Richard Hollinek einen engagierten Verleger, dem ich bisher noch nie real begegnet

bin. Aber das kommt noch. Verläufe nach meinem Geschmack.

| Das Buch ist demnächst verfügbar. Die

Gestaltung hat Elise Madl besorgt und darin Motive zitiert, die damals unser Leben

prägten, als man zum Beispiel durch das Anstarren üblicher Tapeten einen temporären

Sehschaden erleiden konnte. Madl hat das Buch wie ein

privates Album ausgeführt, was auch sehr schön mit einigen Motiven des Sammelns

korrespondiert. Wir waren ja erstmals eine Generation, die in Sicherheit, Freiheit und

wachsendem Überfluß aufwuchs.

So konnten wir teils über bunte, billige Massenware den

Marotten der Reichen nachkommen, wozu das Sammeln ja gehört. Wir bespielten unsere Zimmer

wie es die Fürsten und Erzbischöfe mit ihren Wunderkammern getan hatten. Ein

Motiv, von dem ich nie freikam und das mit bis heute fesselt. |

|

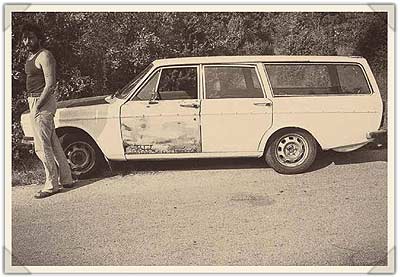

Das Buch handelt von einer Ära, da Rauchen

nicht schädlich gewesen ist, Parkplätze immer zu finden waren und überhaupt hatte die

eigene Jugendlichkeit noch so wenig Schaden genommen, daß man sich für unzerstörbar

halten konnte. Berauschend!

Ich hab dann ja hauptsächlich mit Motorrädern geklärt,

was daran bloß Privatmythologie ist und wie eindrucksvoll sich Newtons Physik über jede

Quantentheorie und jede Omnipotenz- Phantasie hinwegzusetzen vermag; kurz, ich brauchte

öfter inspirierte Nothelfer und gute Chirurgen. Aber das spielt in diesem Buch keine

Rolle.

Es hat bloß mein Verhältnis zur Welt

geprägt und mir sehr viel Klarheit über meinen Leib verschafft. Die Publikation kommt

nun aus mehreren Gründen zu einem sehr passenden Moment. Nie war klarer, daß die Zeit

endet, in welcher der Privatbesitz von Verbrennern die Grundlage der individuellen

Mobilität auf Massenbasis war.

Klingt etwas verschachtelt. Bitte in Ruhe noch

einmal durchlesen. Oder so, fraktioniert: Individuelle Mobilität. Ganzer Völker.

Aufgrund des persönlichen Besitzes von Kraftfahrzeugen. Die Von Benzin- oder

Dieselmotoren angetrieben sind, also "Verbrenner".

In den Abgesang dieser Verhältnisse paßt also das Buch

vorzüglich. Hinzu kommt, daß mich in unserer Arbeit gerade einige Aspekt der Popkultur

stark beschäftigen.

Dieses Buch handelt von Zuständen, die eben auch Pop

sind; und zwar auf eine sehr klare, unbeschwerte, unschuldige Art. Wir haben damals keine

Sachdiskurse geführt, sondern uns diesen Motiven einfach hingegeben. Wir waren schlicht

Enthusiasten.

Es ereignete sich ein wenig so wie der

Kontrast zwischen Lateinern und Orthodoxen. Uns interessierte keine

Theologie (Lateiner), nur die Praxis (Orthodoxe). Inzwischen ist freilich viel geschehen.

Reflexionen und Debatten haben sich ausgebreitet. Der Rückblick darauf wird zu einer

Klammer mehrerer Teilprojekte auf dem Weg zu unserem 2016er Kunstsymposion:

-- [Konvergenz: Pop] -- |